タカトリさん、接道幅が2m未満の土地では、家の建て替えは出来ないの?

友だちが、相続した家の通路が細過ぎて再建築はムリと言われた…って悩んでるのよね。

古い家の建て替えを考えたとき、「接道幅2m未満」という問題にぶち当たっている人は結構多いと思います。

基本的には、間口(接道)が2m未満の土地は再建築不可となるため、建て替えはできないということになりますが・・・

これからお話する方法を使えば、荒業ではありますが、建て替えができるようにすることは可能です。

今回は、接道2m未満の土地で建て替えできない理由と、建て替え(再建築)を可能にする3つの方法についてご説明します。

なお、すでに物件の売却を視野に入れている場合は、専門の買取業者で「無料査定」してもらうのがおすすめです。

査定は「完全無料」ですし、しつこい営業などもないので気軽に試してみるといいですよ。

\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら

接道2m未満の土地が「再建築不可」なのはどうして?

まず、接道2メートル未満の土地が再建築不可となるのは、なぜなのでしょうか?

それは、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていないからです。

まず、日本で建築物を建てるためには「建築基準法(1950年制定)」を遵守するのが大前提となります。

建築基準法とは、建築物の安全性を確保するために定められた法律です。

「建物の敷地、構造、設備、用途」に関する、最低限の基準が設けられているわけですね。

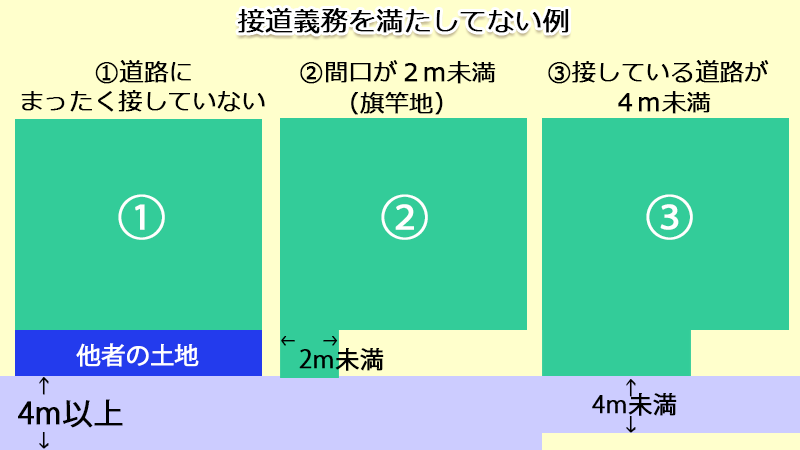

「接道義務」とは、建築基準法第42条、43条にある「建築基準法で定められた道路に2メートル以上接しなければならない」という規定のことです。

おおざっぱに言うなら「幅4メートル以上の道路に、土地の接道面が幅2メートル以上なければならない」という意味になります。

どうして「接道義務」を果たさないと、再建築不可になっちゃうの?

それは、緊急時のことを想定すると答えが見えてきます。

接道義務が果たされていない土地は、十分な広さの道に接していなかったり、接していたとしても、その幅が極端に狭いということになります。

そのため、火災や地震などが発生した際に、緊急車両がスムーズに通れなかったり、避難経路を確保できなかったり、住民の安全確保が難しくなる可能性が高いのです。

法律が改正される前は「接道義務」そのものがなかったため、2メートル以下の接道幅であっても、再建築(建築)は可能でした。

しかし、1981年の建築基準法の改正によって「接道義務」が定められ、状況が一変したんですね。

結果的に、1981年より前に建てられた建物の中には、再建築不可のものが数多く存在することとなってしまったのです。

関連記事

接道2m未満の土地を再建築可能にするためには?

「接道2m未満」が再建築不可の原因になっている場合、再建築を「可能」にするためには「接道2m以上」を確保する必要があります。

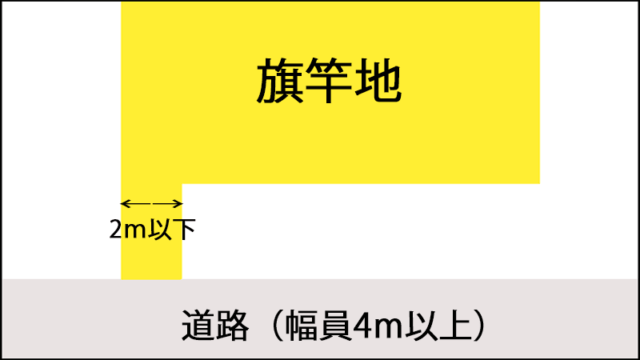

その点をご理解いただいた上で、接道2m未満の土地によくある「旗竿地(はたざおち)」を例題にしながら、再建築を可能にする方法を見ていきましょう。

旗竿地(はたざおち)とは、土地を上から見た時に、敷地全体が旗竿のように見えることからそう呼ばれるようになりました。

ちなみに、広い土地の部分が旗竿の「旗」、接道の部分が旗竿の「棒」と見立てて、旗竿地と呼ばれています。

旗竿地のような接道2m未満の土地を「再建築可能」にする方法は、以下の3つがあります。

2、隣地と自分の土地の一部を等価交換する

3、隣地の一部を借りる

一つずつ説明します。

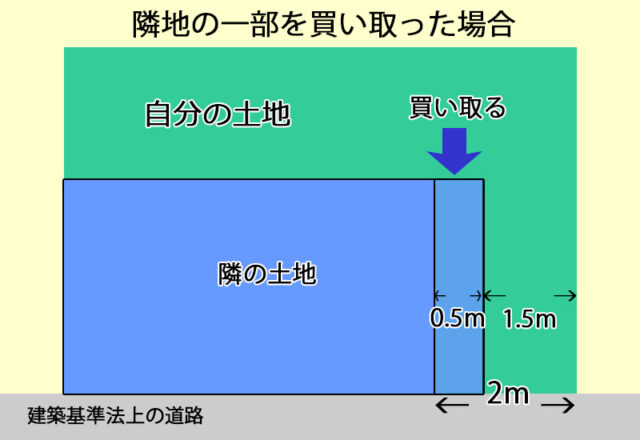

1、隣地の一部を買い取る

一つ目の方法は、隣地の一部を買い取ることで接道幅を2m以上にして、再建築を可能にする方法です。

例えば、下図のように接道幅が1.5mしかない土地の場合、隣地を0.5m分購入することができれば、再建築は可能となります。

接道している1.5mの通路に0.5m分の土地を足すことで、「幅2m以上」という接道義務が果たせるからです。

ただし、すでにお気づきかと思いますが、この方法は隣人の合意がなければ、実現は不可能です。

よほど隣人と親しい関係にあるか、隣人にとってもメリットがある話でもない限り、交渉は難航することが予想されます。

心情的には、自身の土地が削られることを嫌う人の割合は多いということも、頭に入れておいた方がいいでしょう。

もし万が一、隣人がOKしてくれたとしても、購入するためには、まとまったお金が必要になることは言うまでもありません。

また、あなたが再建築不可を可能にするために、隣地の購入を強く希望していると分かれば、足元を見て土地の価格を吊り上げてくるなんていうのは、よくあるパターンの一つです。

本気でこの方法を実行しようと思うのなら、常日頃から隣人とのトラブルを避けることはもちろん、通常よりも良い人間関係が保てるよう細心の注意を払うようにしましょう。

\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら

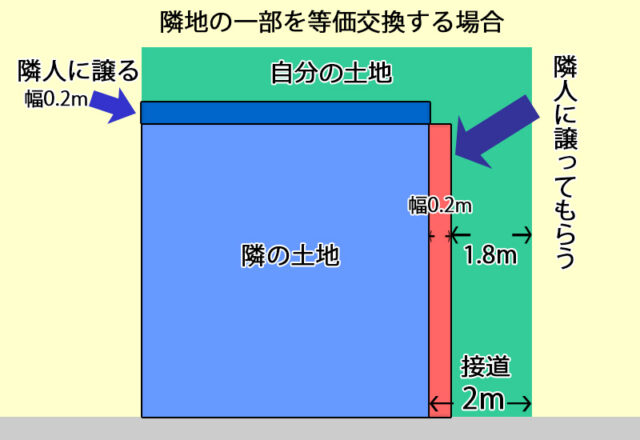

2、隣地と自分の土地の一部を等価交換する

2つ目の方法は、自分の土地の一部と隣地の一部を「等価交換」するというものです。

例えば、自分の土地の接道幅が1.8mだった場合、0.2m分の隣地と同じ広さ分の自分の土地を「交換する」という方法になります。

文章だと分かりづらいので、画像を入れると以下のような感じです。

等価交換することで、接道幅2mを確保する方法ですね。

ただ、お分かりのように、この方法も相手の合意があって初めて成り立つということを忘れてはいけません。

等価交換することで、隣人が何かしらのデメリットを感じるようなら、こっちの思い通りには動いてくれないでしょう。

例えば、交換した後の土地の見栄えに違和感を覚えたり、使い勝手が悪くなると感じるのは、相手にしか分からないデリケートな問題と言えます。

土地の面積さえ等価交換すればOKというのは、あくまでも自分中心に考えた机上の空論。

実際には、隣人の気持ちがどう動くのかということが全てなのです。

また、等価交換するためには、十分な広さの土地を自分が所有していることが大前提となります。

そのため、自分の土地の広さに十分なゆとりがなければ、実現することは困難でしょう。

関連記事

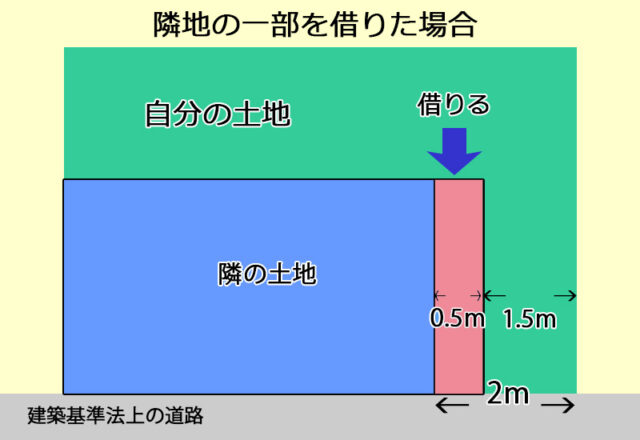

3、隣地の一部を借りる

3つ目の方法は、隣地の一部を買い取るのではなく「借りる」ことで接道幅を2メートル以上にする方法です。

これは自治体によるのですが、建て替え工事の期間だけ一時的に隣地の一部を借りることで、再建築が可能になるケースがあるということです。

ただし、今書いた通り、その土地がある自治体によってルールが違いますので、この方法が可能かどうかは地域の役所に確認を取るようにしてください。

「隣地を借りる」という方法は、買取や等価交換に比べると、ハードルは低めと言えます。

なぜなら、隣人にとっては、土地の所有権が失われたり、土地の形が変わるというものではなく、あくまでも一時的な工事期間だけ、土地を貸せば良いだけだからです。

しかも、土地の賃料が発生するというメリットもあるため、比較的進めやすい方法と言えます。

買取ではなく賃貸ですので、自分にとっての経済的負担も軽くなるでしょう。

ただし、この方法も隣人の承諾がなければ実行不可能であることは、他の2つの方法と同じです。

3つの方法のどれを選ぶにしても、常日頃から隣人との人間関係をよほど円滑にしておかなければ、交渉は難しいと言わざるを得ません。

\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら

接道幅を2m以上にしても再建築不可になる3つのケース

さて、接道2m未満の土地の再建築について見てきましたが、実は、旗竿地を「接道2m以上」にしても、再建不可となるケースが存在します。

え!そんなの聞いてない・・・

まあ、一般的にはあまり知られていないですからね。

いざ着工に踏み切ったものの、これを知らなかったばかりにすべてが無駄になった!ということにならないように、ぜひしっかりとお読みください。

接道面が2m以上あっても、再建築不可となる可能性があるのは、以下の3つのパターンです。

2、通路内の一部の幅が2m未満である

3、通路部分の距離が長い(自治体による)

1、通路と隣地の間に塀があり、有効幅が2m未満である

測量上は接道幅が2mあっても、有効利用できる幅が2mに満たない場合は、再建築不可になる可能性が高いです。

例えば、隣地との間にブロック塀などが建っている場合が該当します。

そもそも、接道幅2mというのは、緊急車両が建物の直前までスムーズに入れる幅を確保するために決められているものです。

救急車・消防車ともに車幅はおよそ1.89mあるため、それがスムーズに通るためには、最低限2mは必要ということになります。

また、緊急時は人の出入りも激しいですし、担架や救急用の機材を運ぶ必要もあるため、通路の幅が狭いと、ケガや事故の原因にもなって危険です。

そのため、ブロック塀などのせいで有効利用できる幅が2mに満たない場合は、再建築不可となってしまうわけですね。

なお、実際の審査では、特定行政庁などの判断が分かれることがあるため、少しでも疑わしいと感じたら、自治体の窓口へ行って確認した方が良いでしょう。

2mギリギリかもしれないと思ったら、すぐに役所で確認した方がよさそうね。

関連記事

2、通路内の一部の幅が2m未満である

接道面が2m以上あっても、建物に到達するまでの過程において、どこかしらの幅が2m未満の場合も、再建築不可となります。

先ほども話した通り、緊急時に幅がおよそ1.89mある救急車や消防車が、建物の直前まで入ることができないからです。

イメージとしては、2m幅の物を道路から運び入れようとした際に、どこにも引っ掛かったり、はみ出したりすることなく、スムーズに建物内まで運べる必要があるということです。

3、通路部分の距離が長い(自治体による)

3つ目のパターンは自治体によるのですが、土地に面している道路から建物に至るまでの「通路部分」の距離が長過ぎると、再建築不可となる可能性があります。

東京都の場合を例にすると、旗竿地の通路部分の長さが20mを超える場合、接道義務は2mではなく「3m以上」必要になります。

もう一つ埼玉県を例にすると、旗竿地の通路が10mを超えると、接道義務は2.5m以上となります。

このように自治体のルールによって違いがありますが、基本的には建築基準法に定められているよりも厳しくなるケースの方が多くなります。

接道2mという言葉に縛られず、自分の土地の状況と自治体のルールを照らし合わせながら、対策を練っていくことが重要です。

\再建築不可でも高額買取・カンタン入力30秒/「無料」で買取価格をチェックしたい方はこちら

再建築不可物件の売却は「買取」がおすすめ!5つの理由とは?

「再建築不可物件」を高く売却するためには「専門の買取業者」への相談がおすすめです。

その理由は、大きく分けると以下の5つです。

1、再建築不可物件の専門家だから「高値買取」が可能

2、仲介手数料(物件価格の3%+6万円+税)がかからない

3、現金化がスピーディー

4、契約不適合責任を負わなくて良い

5、近隣に知られずに売却できる

1、再建築不可物件の専門家だから「高値買取」が可能

専門の買取業者は、文字通り再建築不可物件のような「訳あり物件の専門家」です。

「訳あり」の不動産に特化した独自販売ルートがあることはもちろん、物件に応じた再生ノウハウも持っており、スムーズな買取が可能になります。

一見「無価値」に見える訳あり物件でも、あらゆる再生ノウハウを駆使して有効活用することができるため、物件の本当の価値を見抜いて買い取ってくれるのです。

また、仲介の不動産会社で断られたり、値段が付かなかった物件でも、訳あり物件専門の買取業者なら問題ありません。

相談する業者にノウハウがない場合、訳あり物件は最初から「売れない」と決めつけているため、断られるケースが多いです。

しかし、専門の買取業者は、再建築不可、空き家、ゴミ屋敷、事故物件、共有持分、どんな物件でも無料で査定してもらえます。

他社で断られたからと言って諦めなくても大丈夫です。

\再建築不可物件でも高額買取・カンタン入力30秒/訳あり物件買取プロで今すぐ「無料査定」してみる

2、仲介手数料(物件価格の3%+6万円+税)がかからない

専門の買取業者は、会社が直接買い取ってくれるサービスなので、仲介手数料がかかりません。

仲介の手数料は、「物件価格の3%+6万円+税」が一般的です。

仮に物件価格が1000万円だった場合・・・

仲介なら、およそ40万円ほどの手数料を取られてしまうということ。

専門の買取業者なら、仲介手数料は一切かからないため、その分さらに上乗せした金額提示をすることが可能になるのです。

3、現金化がスピーディー

会社が直接買い取ってくれる「専門の買取業者」は、現金化がとてもスピーディーです。

なぜなら、わざわざ買いたい人を探す手間や時間が必要なく、目の前の不動産会社がすぐに買い取ってくれるからです。

仲介の不動産会社に依頼すると、【相談】→【査定】→【販売価格の決定】→【販売活動】という流れを踏む必要があるため、まずは着手するまでにかなりな時間を要します。

実際に販売活動がスタートしても、何人もの見込み客に物件を見てもらうのが一般的。

しかも、やっとのことで契約までこぎ着けたとしても、ローン審査が通らないなんてことも、ザラにあります。

専門の買取業者なら【相談】→【査定】→【契約】と3ステップで完了。

しかも、資金が豊富な不動産会社が買い取ってくれるため、ローンを通す必要もなく、すぐに現金化できるのです。

\再建築不可物件でも高額買取・カンタン入力30秒/訳あり物件買取プロで今すぐ「無料査定」してみる

4、契約不適合責任を負わなくて良い

契約不適合責任ってなに?

契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは、カンタンに言うと不動産売買の際に「契約書した内容と物件の数量や品質が一致していない時に、売主が負うべき責任」のことです。

つまり、引き渡した物件が契約書に書かれた内容と違っている(契約不適合)場合、買った人が困るため、売主は責任を負う義務があるわけです。

例えば、雨漏りやシロアリが発生している物件なのにもかかわらず、それが後で発覚して契約書に書かれていなければ、売主は責任を負わなければなりません。

なお、仲介で売却した物件に不具合があった場合は、以下のような「契約不適合責任」を負わされる可能性があります。

・不具合箇所の修理

・売却金額の減額

・損害賠償請求

その点、訳あり物件の買取専門業者は会社が直接買い取ってくれるため、このような請求がされることは一切なく、すべての「契約不適合責任」が回避されます。

5、近隣に知られずに売却できる

物件の売却をご近所に知られたくない売主さんは、とても多いです。

- 「再建築不可物件の売却を考えていることを知られたくない」

- 「近所で変な噂を立てられたくない」

- 「これ以上マイナスな要因を作りたくない」

など、いろいろなご心配をされるわけですね。

仲介の場合、買主を探すためにインターネット広告やチラシなどを使いますし、物件を見たい人の出入りもあるため目立つことが多く、近隣にバレやすいです。

しかし、買取の場合は、直接「会社」が物件を査定し、そのまま買い取るため、そもそも買いたい人を探す必要がありません。

もちろん、広告で人目に晒されることもありませんし、不特定多数の人の出入りもないです。

売買のスピードも速いため、ほとんど近隣住民に気づかれず、こっそり売却することが可能となります。

査定は「完全無料」ですし、入力も30秒で終わるので、まずは気軽に「無料査定」を試してみるといいですよ!

\再建築不可物件でも高額買取・カンタン入力30秒/訳あり物件買取プロで今すぐ「無料査定」してみる

【プロ直伝】訳あり物件を最高値で売却するための最強売却術

「私の訳あり物件を、できるだけ高く買い取って欲しい!」

あなたもそう思いますよね?

誰だって、所有している不動産を少しでも高く売却したいのは、当たり前です。

しかし、街角の不動産業者に頼んだところで、訳あり物件は断られるか、買い叩かれるのが関の山・・・

そこで、専門の買取業者の出番となるわけですが、「一番高く買ってくれる業者」は外からでは分かりません。

では、どうしたらいいのか・・・?

それは、ズバリ!

複数の業者から見積もりを取る方法が一番です!しかもスマホからカンタンに。

これから、当サイトが推奨する「最強・訳あり物件売却術」をお教えします!

実際にこの通りに行動を起こせば、あなたの訳あり物件が、最高額に近い価格で売却できる可能性が高まります!

3ステップで終わるので、とてもカンタンですよ。

複数の買取店から見積りを取るのが、高値売却の最大のコツ!

・スマホを使って、自宅にいながら誰でもカンタンにできますよ!

選ぶ買取業者によって、買ってくれる価格に差がつくことは本当によくあるんです!

なぜなら、それぞれの業者ごとに得意・不得意があるからです。

だからこそ、複数の「専門買取業者」の中から見積りを取得して比較することが大切です。

あなたは見積り金額を比較して、もっとも高値をつけた業者に売却すればいいだけです!

自宅にいながらスマホ(又はPC)1つで無料査定を依頼してみましょう!

実際の査定額を公開!

専門の買取業者なら高く売れる!

訳あり物件を最高値で売る!最強3ステップを公開!

「訳あり物件」を最高価格で売却するには、以下の3ステップでOKです。

ステップ2:「無料査定」を依頼する

ステップ3:「買取価格」を比較して、一番高いところに売却する

ステップ1:訳あり物件に強い専門の買取業者を複数ピックアップ

まずは、訳あり物件に強い専門の買取業者を複数ピックアップしましょう。

訳あり物件に強い専門の買取業者を選ぶときは、「訳あり」の買取実績がどれだけ豊富なのかに着目して選びます。

「訳あり」もいろいろありますが、分かりやすい目安として「事故物件」の実績が豊富な業者なら、しっかりとしたノウハウを持っていると考えてまちがいないです。

さらに、弁護士や司法書士、土地家屋調査士等のパイプがしっかりしていれば法的処理もスムーズで、スピーディーかつ高額買取の可能性が高いです。

当サイトでは、以下3社の「無料査定」を使います。

ステップ2:「無料査定」を依頼する

上記サイトで、無料査定を依頼します。

どのサイトも30秒~1分くらいで入力は完了します。カンタンですよ。

ステップ3:買取価格を比較して、一番高いところに売却する

複数の業者から見積りを取得したら買取価格を比較しましょう!

単純に見積額の高い業者を見つければOKです。

なお、もしも交渉するのなら、他のサイトの価格は一切言わないことが重要です。

単純に無料査定の査定額を比較し、一番高い会社を選ぶことをおすすめします。

ちなみに、価格差がそれほど大きくない時は、交渉するのもアリですが、その場合は営業マンが誠実かどうかをしっかり見て決めましょう。

コメント